“无论遇到什么事,我选择温柔地活着。”

在心里,我这样告诉自己。

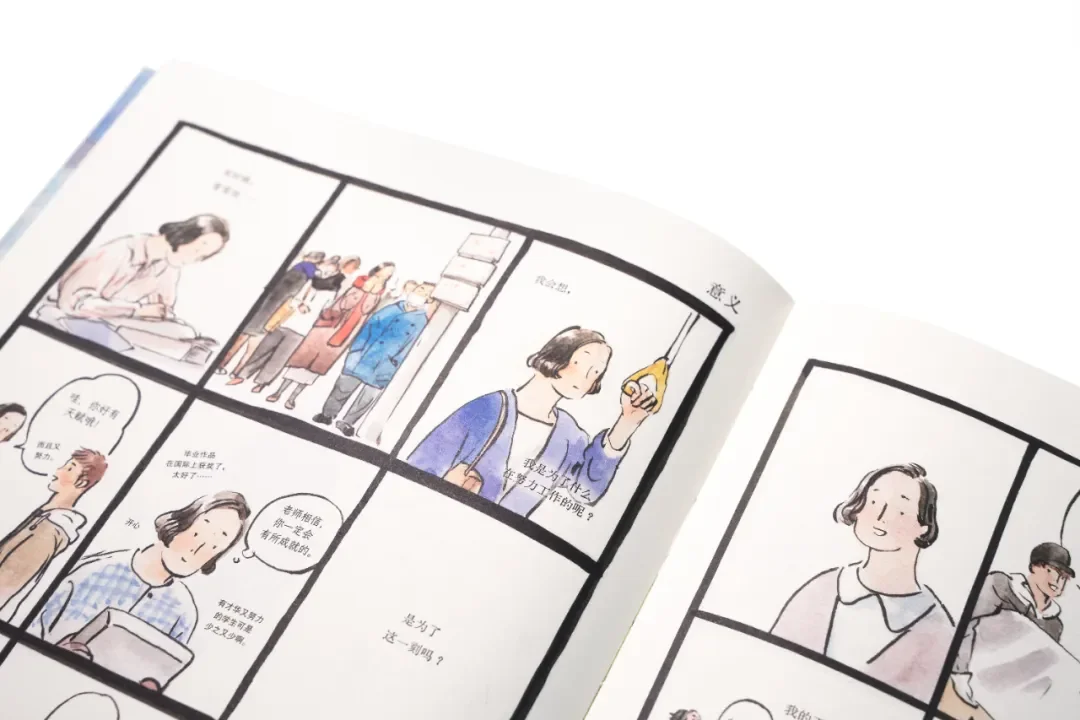

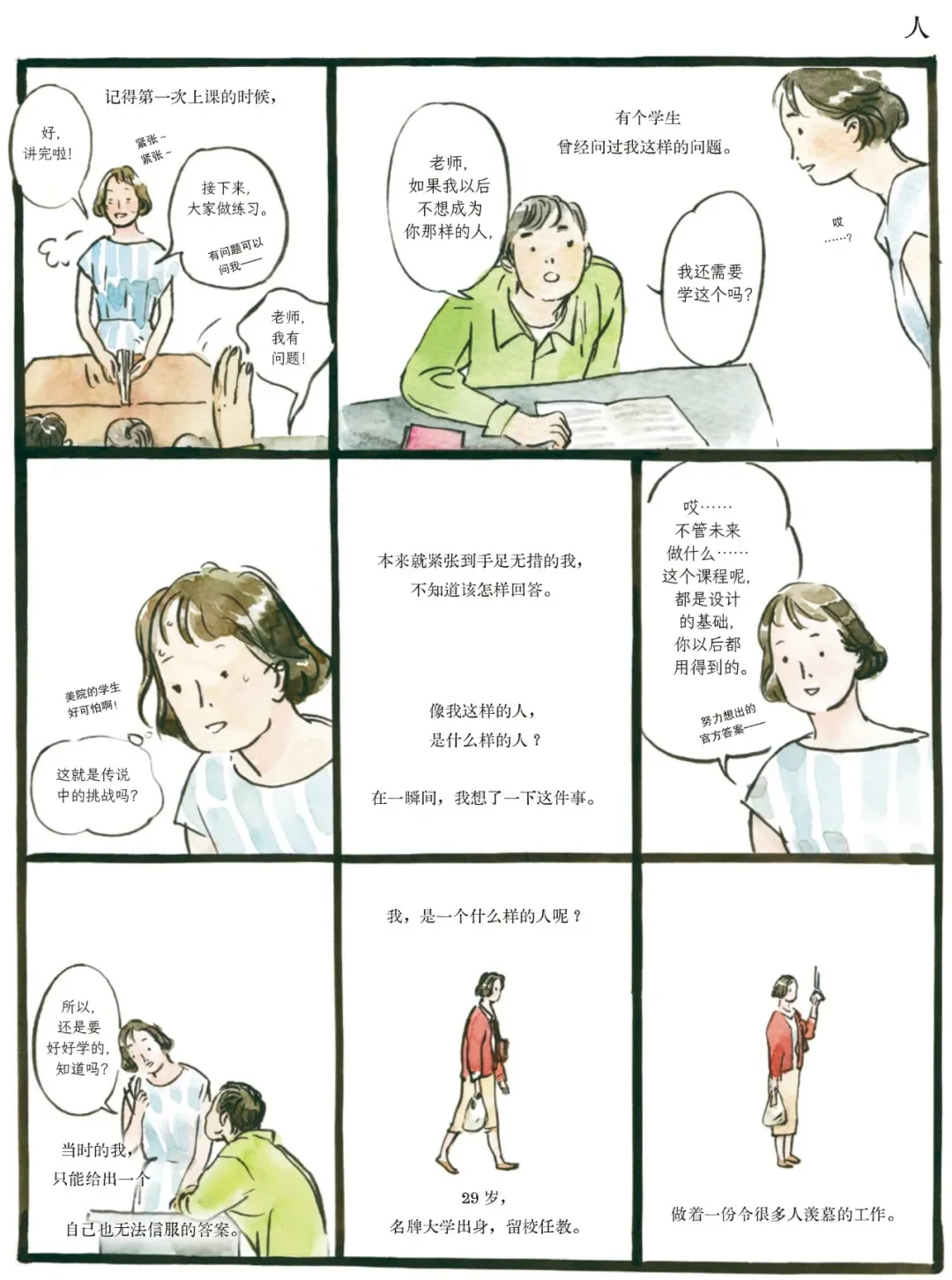

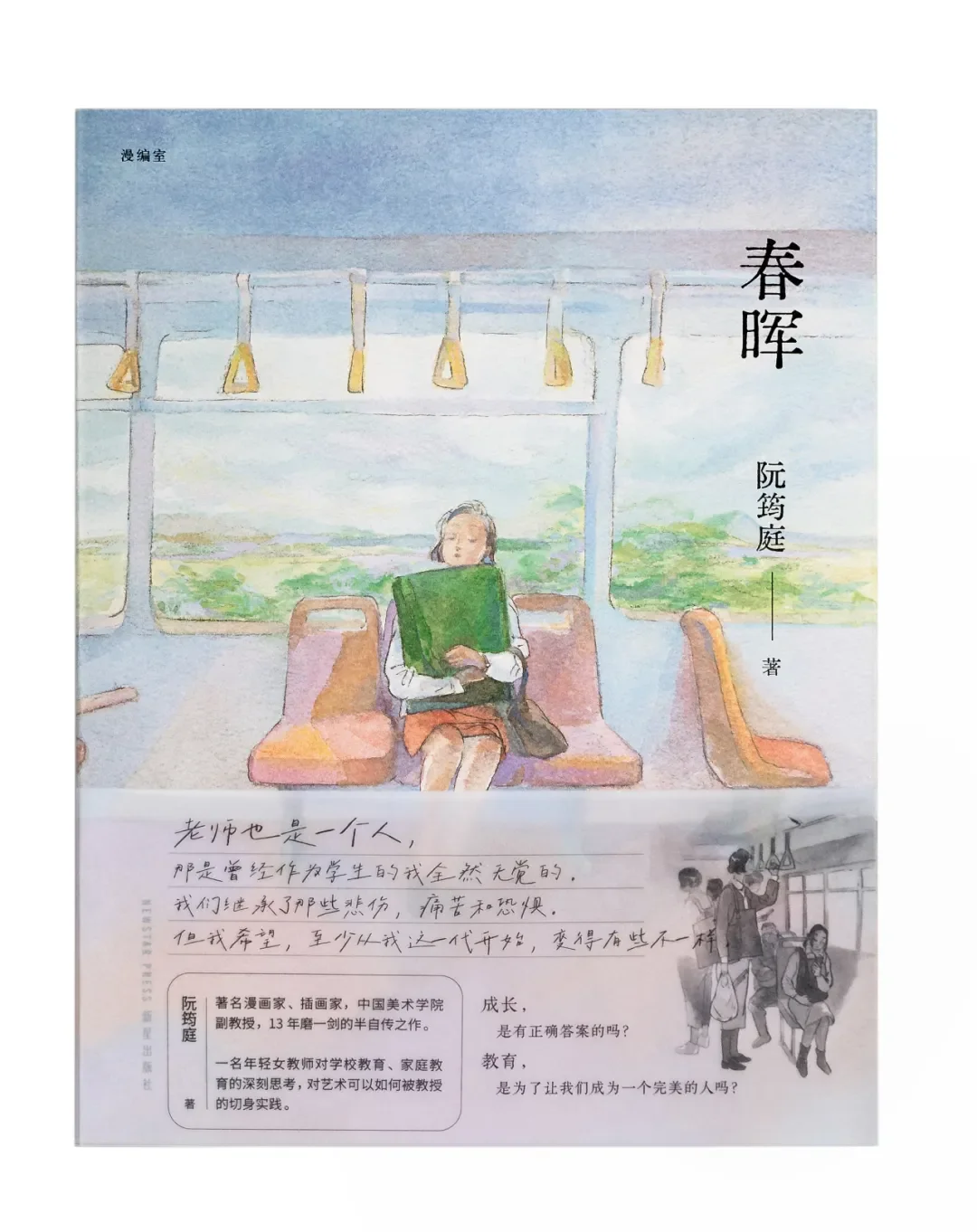

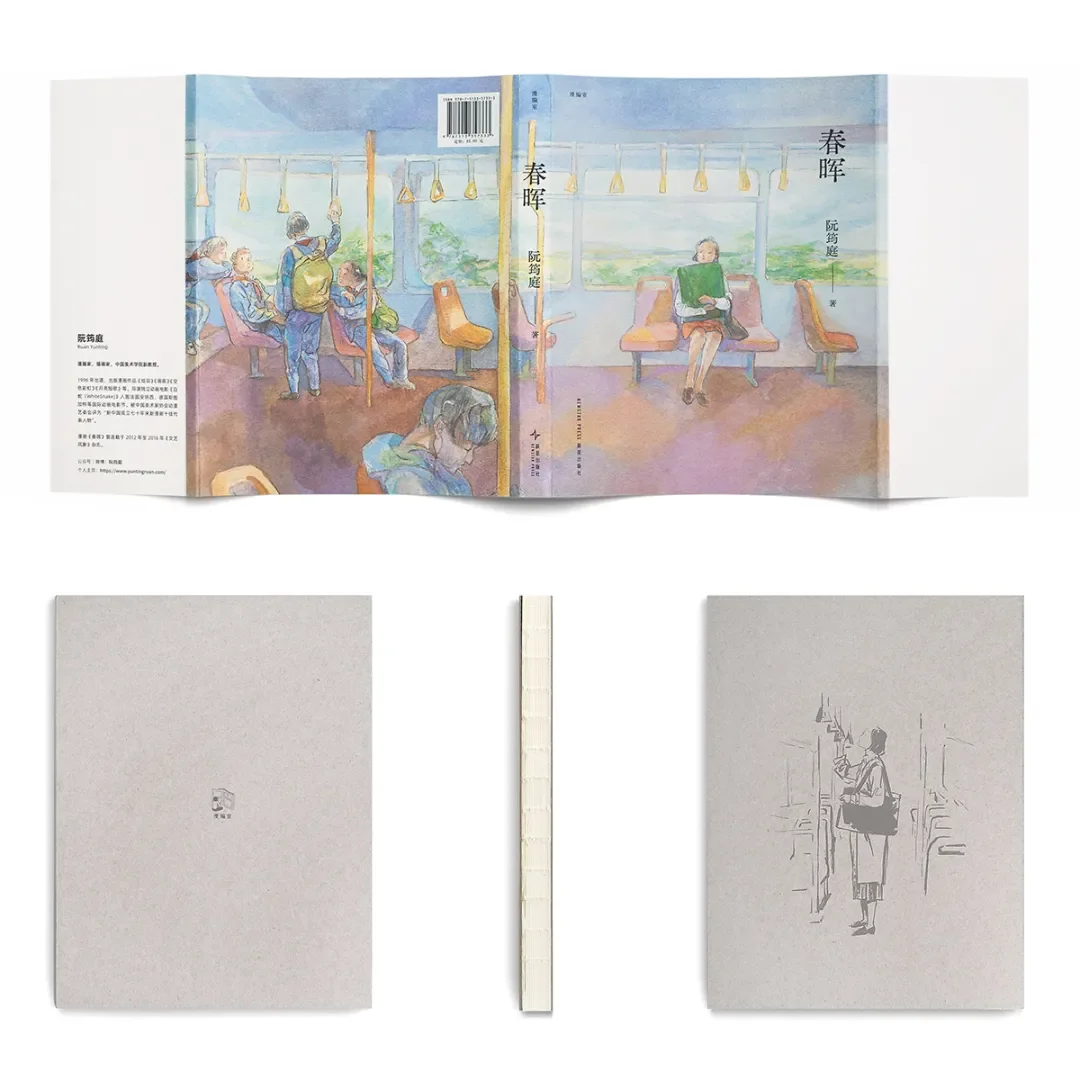

《春晖》是自2012年起,我在《文艺风象》杂志上连载的漫画故事。春晖,是一个女老师的名字,这是一篇半自传性的、关于一位在美术学院任教的年轻女老师的故事。

在连载了几年后,杂志也停刊了。在这之后,我又画了十几年,经历了许多断续的坚持,和漫编室的编辑铁雄倾尽其身的努力,这个故事最终成书了,来到了这个世界上。

《春晖》讲的是什么呢,是我自己在这二十三年来,在教书这个工作中的一些观察和反思——作老师,究竟意味着什么?什么又是真正的爱。我们是怎样一步一步地,变成这样的大人的?

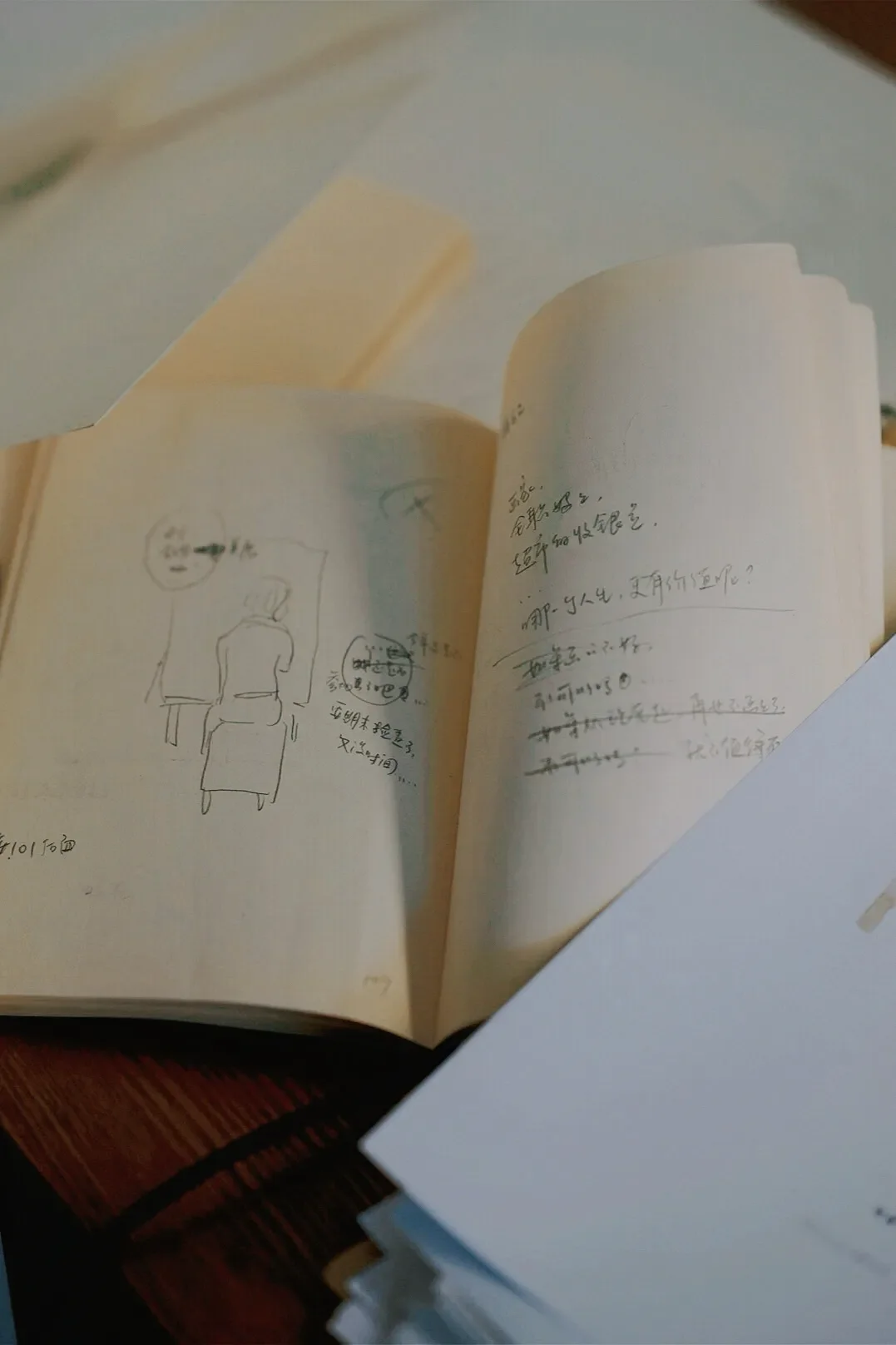

2018年,好友小妮来家中

为我拍摄了当时正在画春晖的照片

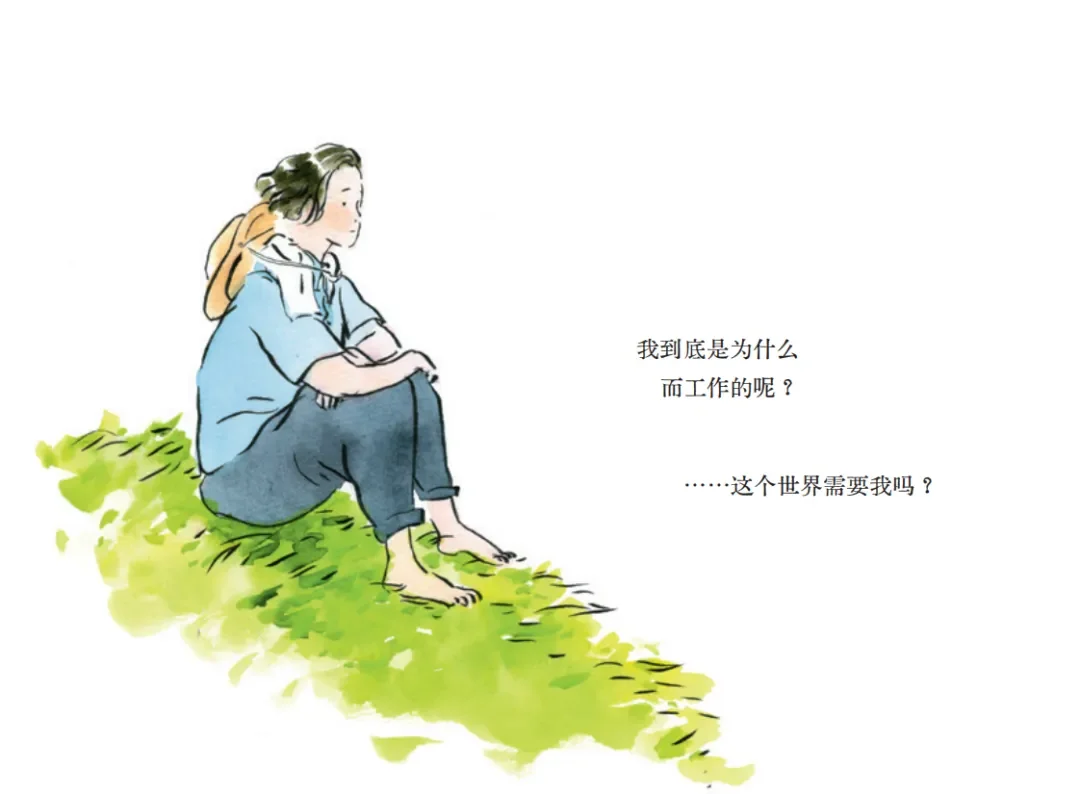

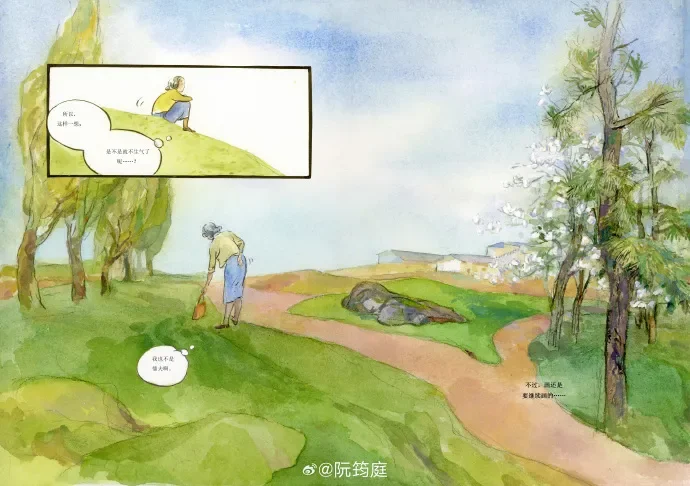

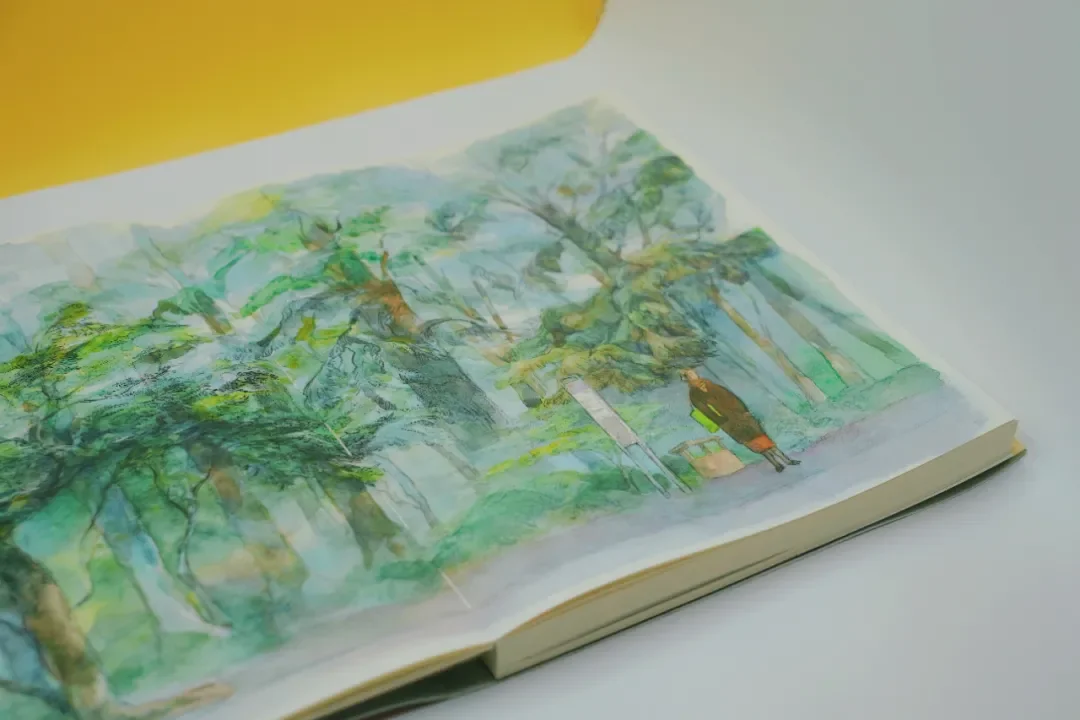

《春晖》中的一页:这个世界需要我吗?

没画过的朋友大概不知道,要完成一篇漫画有多大的工作量,又需要多少坚持。在没有连载、也没有读者的许多年,很多个夜晚,我在灯下独自画着这个故事,甚至不知道它会不会出版。在这漫长的时间里,我也常常会有停笔的时候。我问自己:为什么一定要把它画下来呢?……这个世界真的需要它吗?就像在《春晖》里年轻的女老师对自己的疑问一样。然而,一次又一次的,就像有一种强大的力量在感召着、推动着我,让我感到,无论如何一定要把它完成。

书中的后记曾经写到,春晖的故事,始于一位日本漫画界的名编辑松井荣元先生和我说的一句话:“你的画,对于漫画来说有点太好了。”太好不是赞美,是没有必要的意思。这句话令我震惊,那时的我终于发觉:原来,对于漫画这件事,我已经画得够好了吗?有比画得好,更重要的事情吗?……这么多年来,我一直想要证明自己可以画好的努力,似乎终于可以放下了。这句话点醒了我,也解放了我。

忽然之间,我打开了在创作中的束缚,那个一直在顾虑着的“自我”的束缚。当时的我想,如果终于不需要再证明自己了,那么,有什么是对我来说真正重要、非说不可的事呢?有什么东西是我无论如何也想要传达给这个世界的?当我终于放下了紧张和自保时,忽然间,一个在美院教书的、年轻的女老师的故事,就这样跃上了我的心头。

在这个故事中,我放弃了过去的自己,放弃了成名以来的风格技巧,而改换了一种全新的、尽可能简练的画法。为了不要在“唯美”这件事上分心,我甚至把眼睛画成了两个小点儿……因为目的地变了,河流的方向也改变了。这不再是关于人物、画面好不好看的问题了,而是作为一个创作者,我们是否敢于去做梦,去梦想一些更好的事物、一个更好的世界,并为之而努力的事。

我常常感到,纵观艺术史,描绘激情与悲惨是容易的,然而要描写阳光和良善,却要困难得多,甚至是作为创作者的我们不愿意去想象的。在这个如此容易逃避到抱怨、放纵、自我为中心的时代,我想要把那些自己认为真正重要的事物带到世界上来……比如爱与美。因为现在它们还不够多,还可以有更多。

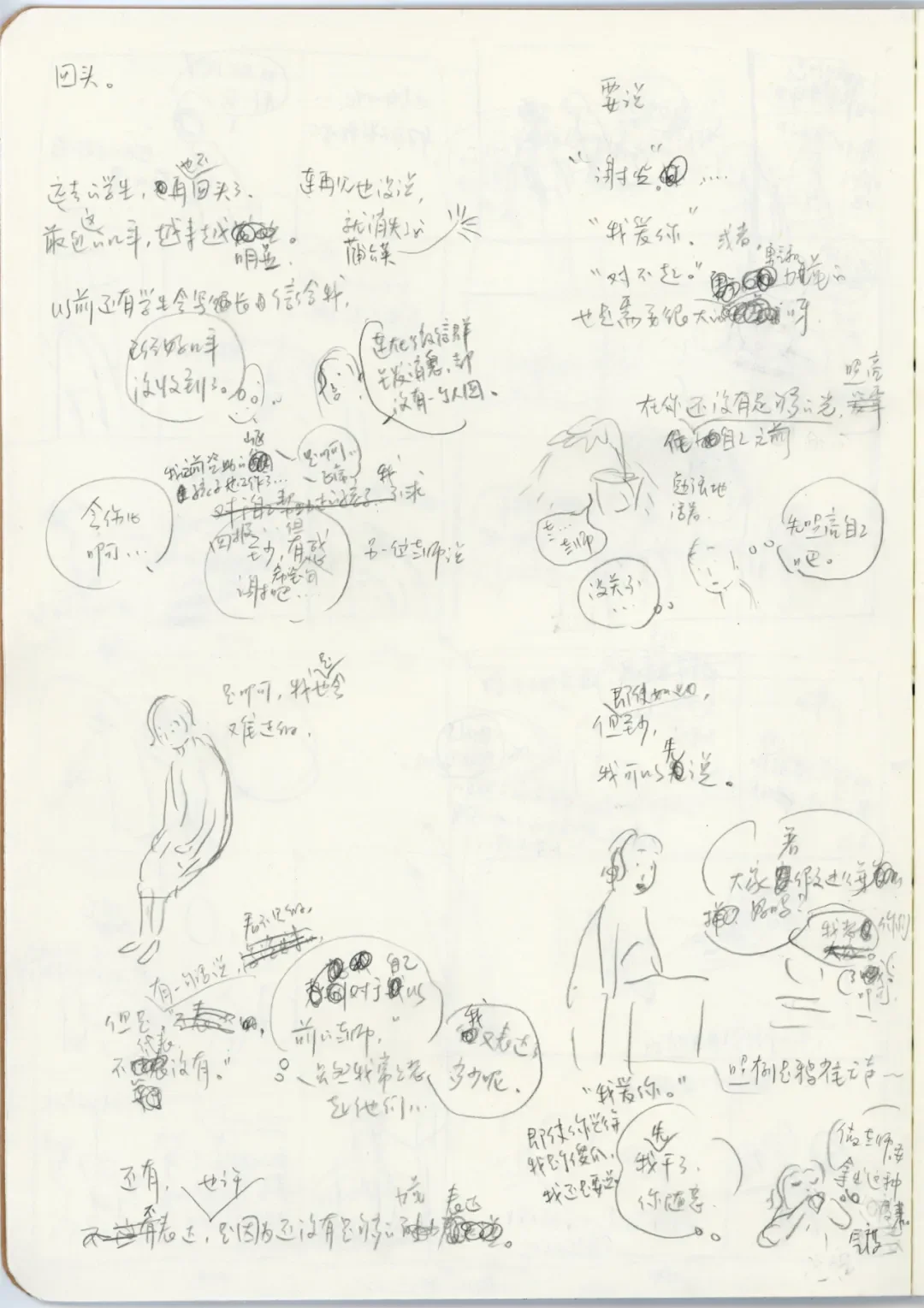

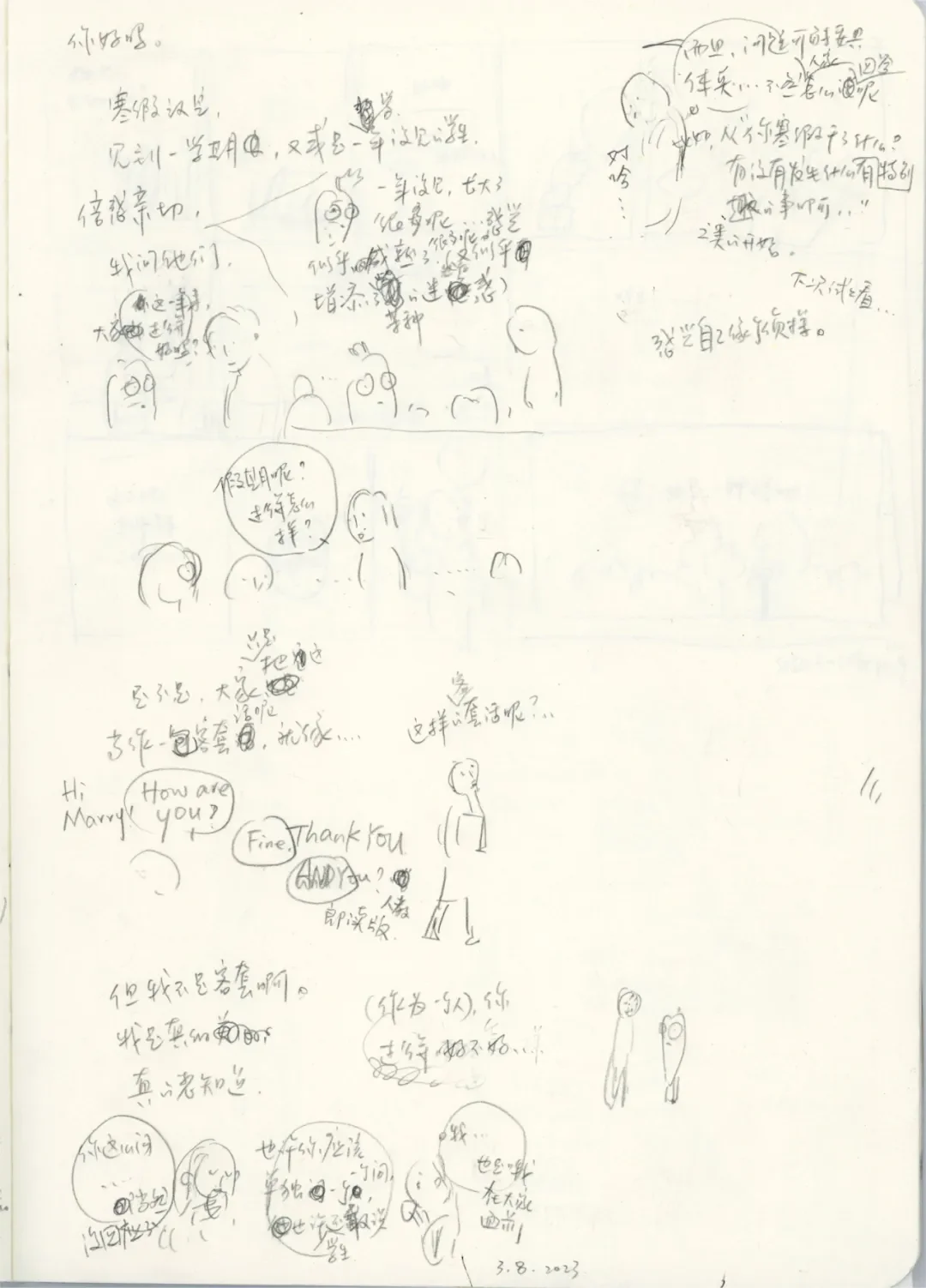

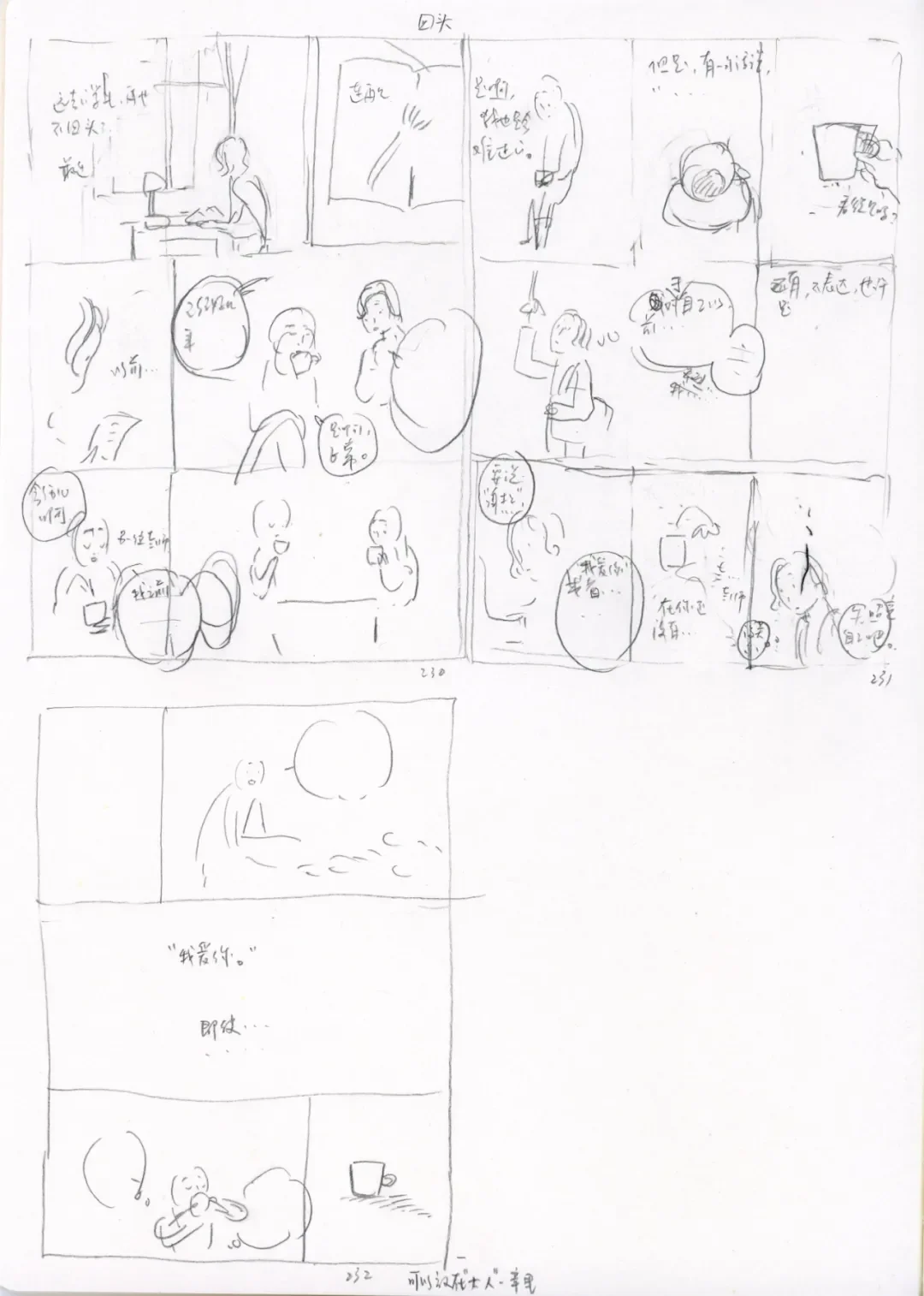

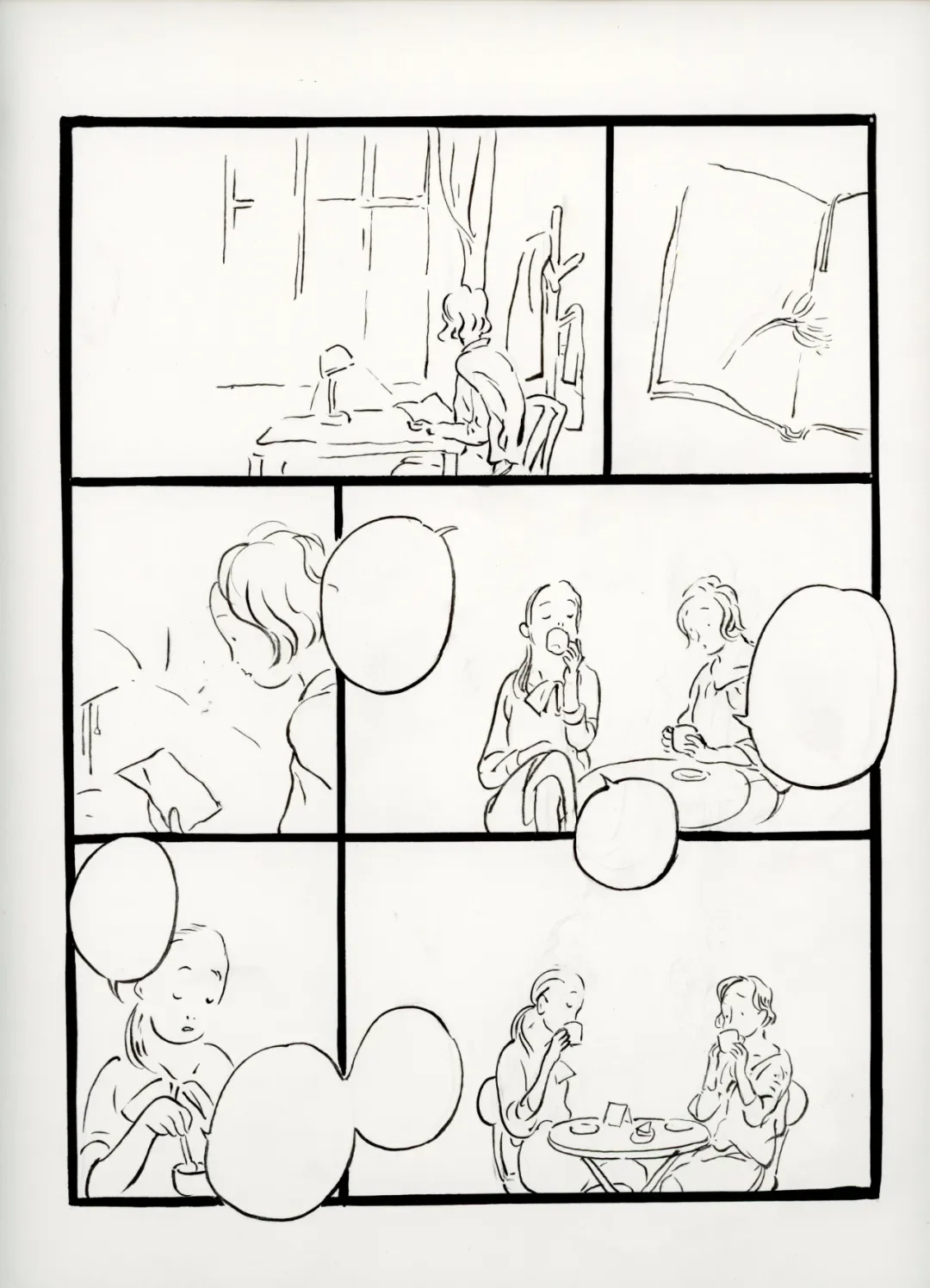

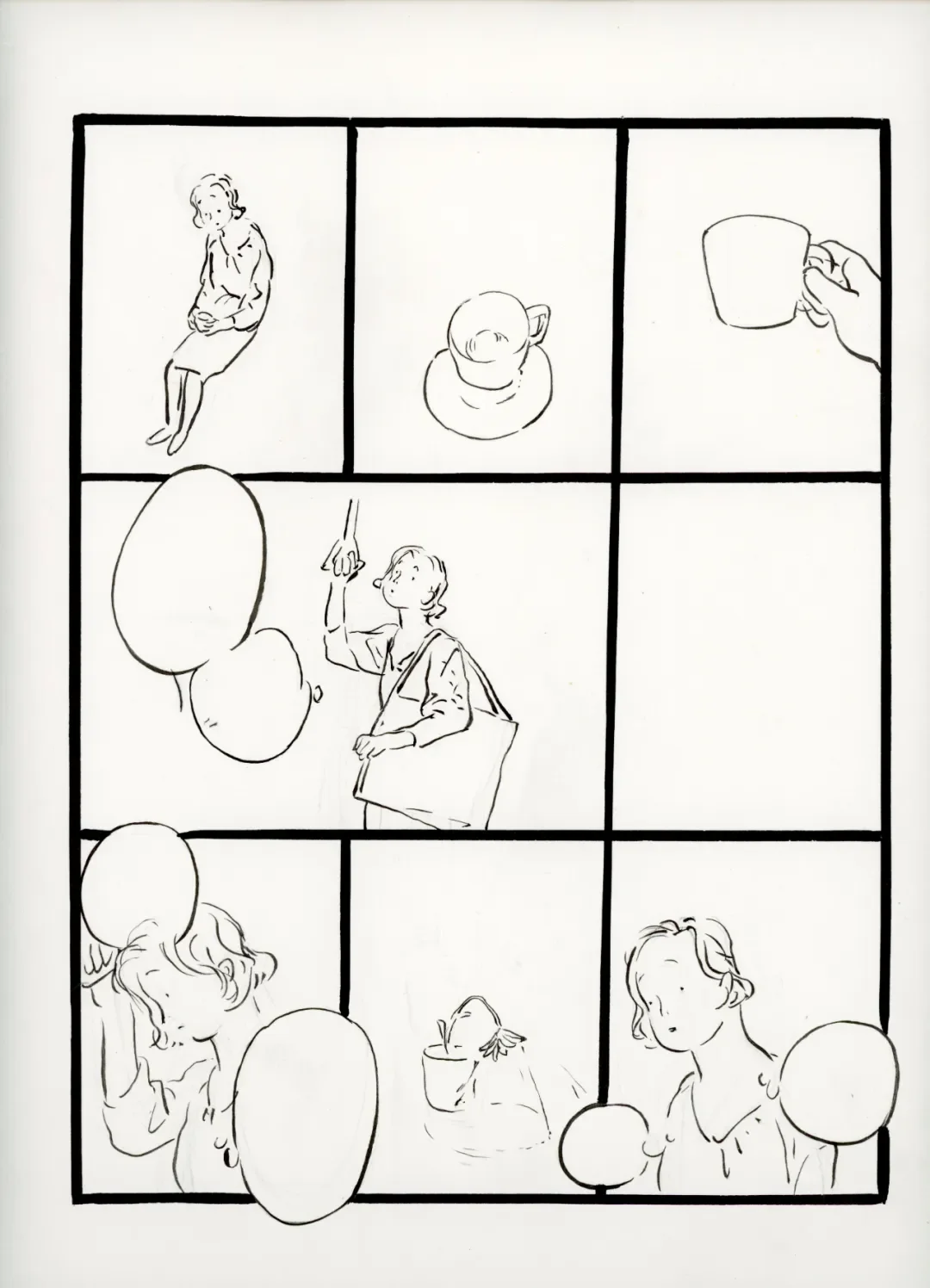

一篇漫画的诞生:《春晖》第230张,

《回头》第一版灵感草图

第二版分镜草图

然后才是进入草稿,线稿,上色

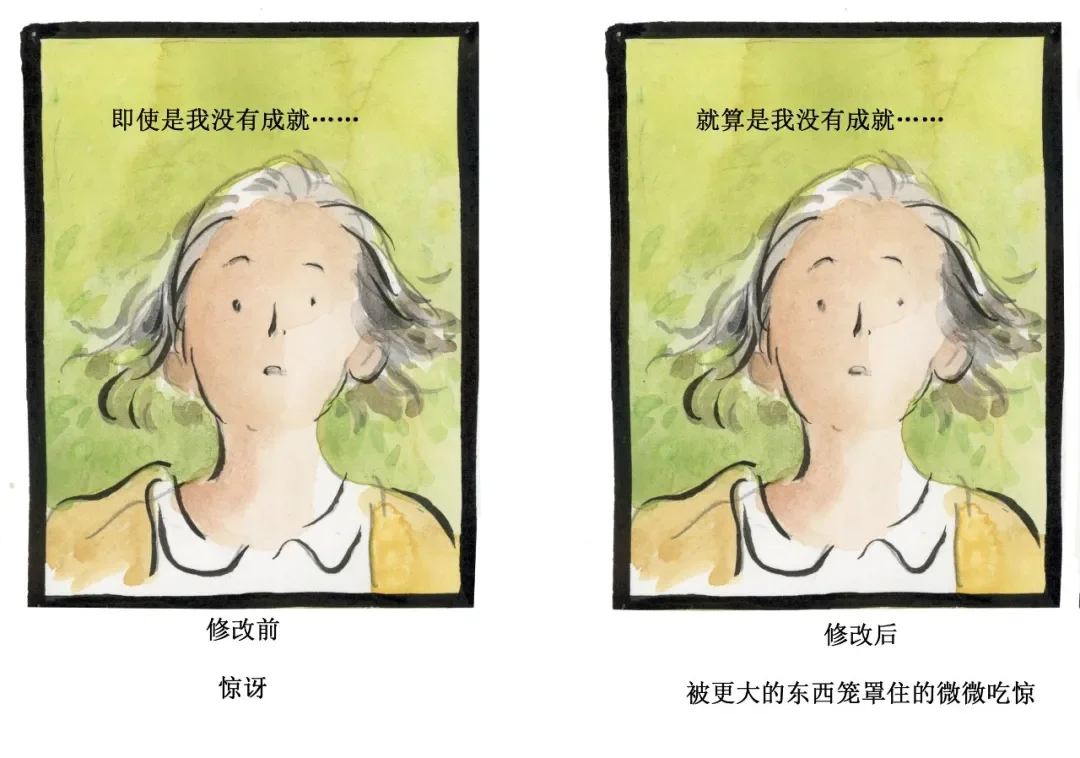

在成书前,许多故事经历过无数次修改。比如在书的最后,名为《春泥》的故事,出版前最后一轮修改,我对其中的一格的表情改了五个地方:

……好吧,这几乎像是找错儿的电子游戏

大家也许看不出差别,但是演技就在这毫厘之间

除了画面,还有文字、台词的修改……

一遍遍连贯起来检阅台词,令表演更流畅,上下文气更贯通:

修改前

修改后……又是一个找错儿的游戏

《春晖》第65张,第三次修改

要画出一篇好的漫画,是非常讲究的。上面这一例,彼时我正在教漫画微课,拿给同学们看,请大家感受一下修改的前后有什么不同,为什么要这样改。有同学说:“倒数第二个镜头中,老师的情绪通过标点的修改,语气放缓了。”还有同学发现:“好微妙啊,感觉人物的性格也发生了一些改变。”

是啊,在漫画中的文字是如此重要。标点,空行,空间疏密,画家如同导演,就是使用这些元素来左右声音的间隔、节奏,轻重缓急,而字的大小意味着音量的高低,一个“嗯”之后是用句号,还是省略号,涉及到人物的表演、节奏和情绪氛围。对我来说,一切都需要很精准,而且是在一轮一轮的修改中,日趋明晰和精准。

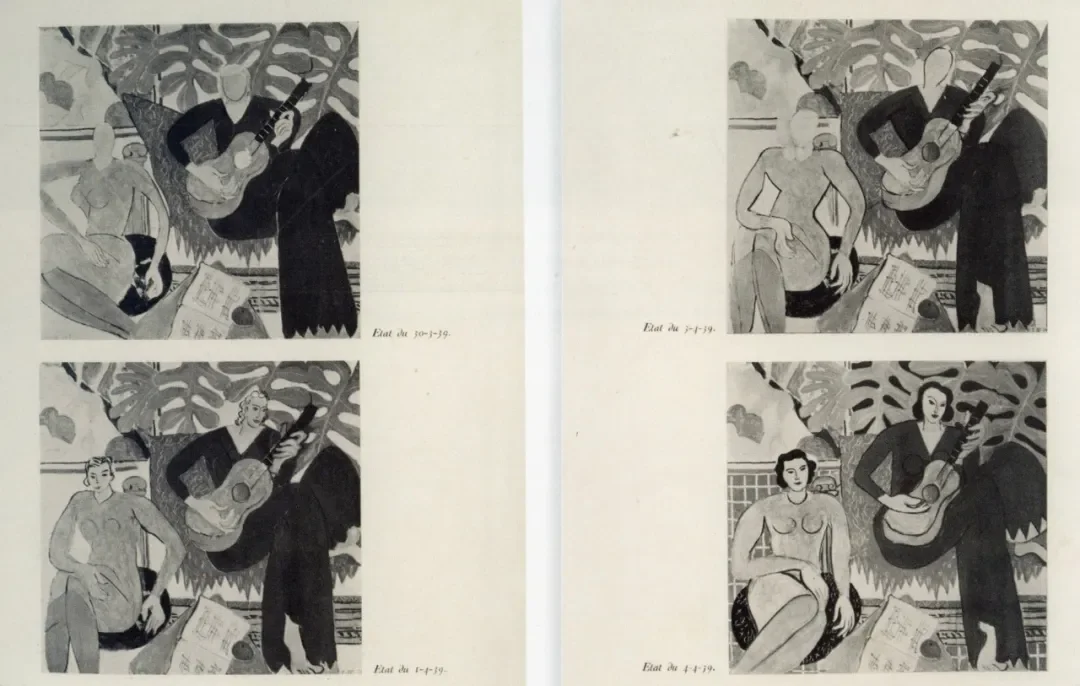

马蒂斯曾经说过,他希望自己的艺术对于每一个看画的人来说,如同一张安乐椅,让看画者感到抚慰,令疲惫的心灵得到歇息。然而,在他看似简单的画面背后,是花费多少心血,做过多少次探究、尝试和修正之后,才能够令画面达到如此的和谐与平衡。他的画之所以能为心灵带来舒适,即使是对于不懂艺术的人,也会感受到有某些与众不同的美妙,是因为在这背后大量的工作。为了说明这个看不见的过程,马蒂斯甚至曾经拍摄过自己的画,在最终成型之前的发展过程:

马蒂斯拍摄的一张画的变迁、修改过程

而《春晖》的另一个困难是,当初连载时是一个个的灵感的碎片所诞生的短篇,一想到要把这些散珠串起来,其难度让我望而却步,好些年都不敢下手。编排的顺序涉及到每个短故事的主题、逻辑、时间和情节交代的前后,气息是否贯通……就好像下棋,有无数种走法,而每一种都导向不同的结果,会改变全书的气质。

而这本书的编辑铁雄,就这样协助着我,一遍遍地下棋,以无限的耐心包容着我,把我标注出来的所有修改——常常有几百处,与美编一起一次次地调整。在心里,我常常感恩地想到:在此刻的世界上,可以用这样究极的精神和所有心血跟我一起对待漫画的人,除了她大概没有别人了吧……不为别的,没有计算,只有简单的一件事——要把它做好。

对艺术家来说,这不是“工作”,而是艺术作品。我想无论是对于我,还是对于她来说,漫画都是这样的一件事。

在很多个想要放弃、看不见方向的夜晚,是这些给了我完成这本书的力量——常常在作画时,又或是重看这些故事的时候,我又被其中的一些东西所感动,而潸然泪下……这不是关于我自己,而是因为看到一个女人心中的爱,一个老师温柔的悲悯之心。让我画下去的,还有那些感到不得不说的、在电光火石间的领悟,一些我希望自己永远不要忘记的小事。

我常常提醒自己,对于《春晖》而言,画家只是如同笔一般的工具而已。从教二十多年来的经历,和历经多年训练得来的漫画技巧,只是为了创作这本书的资粮,是为了能够令它透过我来完成。我想,也许这是在万千众生当中,唯独作为我这个人应该去做的创作、去完成的工作吧。

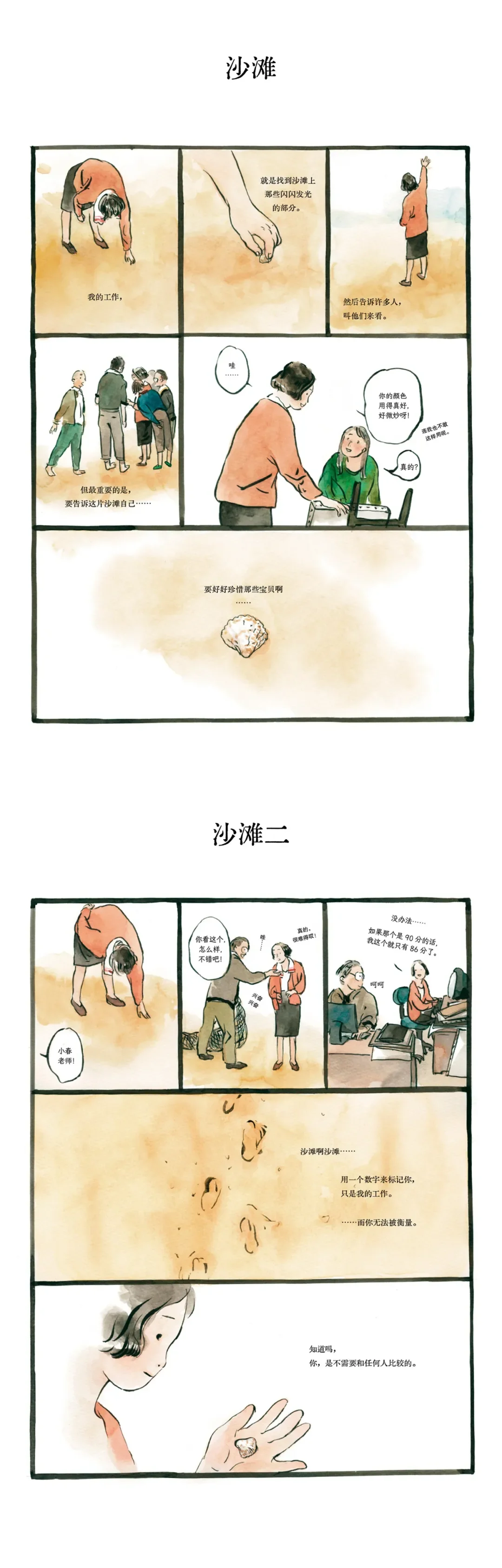

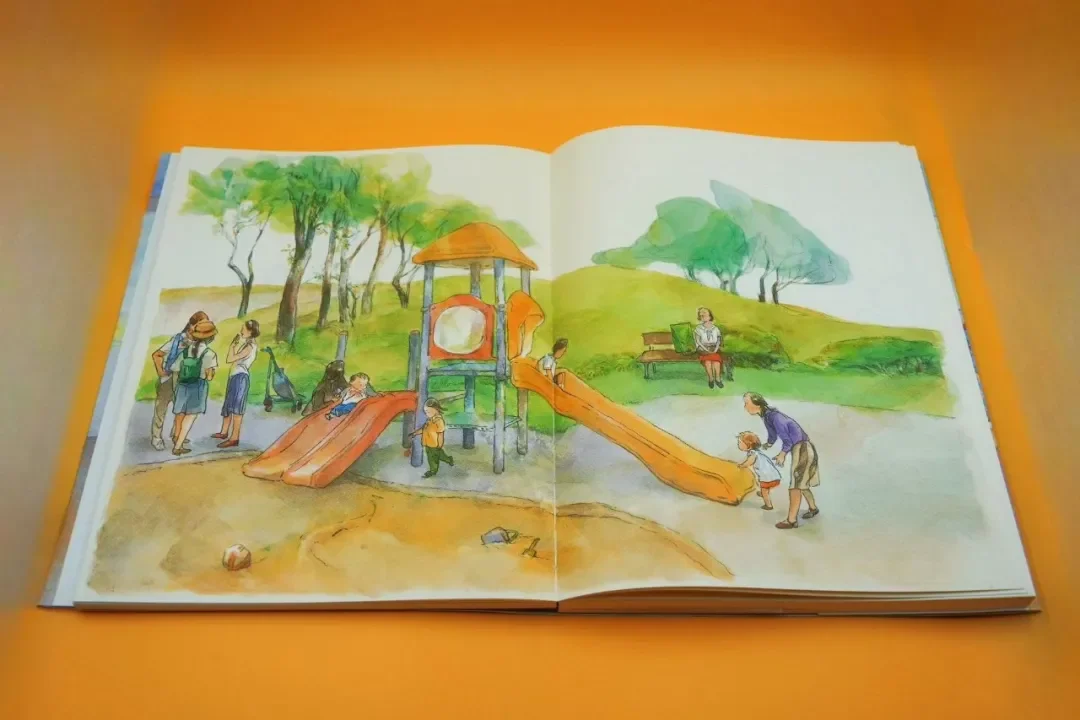

《春晖》之《沙滩》

这本书,是关于一个老师自我觉察的故事。写的时候,我常想起自己过去的老师,他们给了我温暖,也有痛苦,用自己向我展现了人生的种种可能性,不同的道路。我很感恩,是这些师承令我变得丰厚,成为了现在的自己。而这些年来我自己做老师的经历,也让我理解了曾经遇到过的老师们——“原来当时,老师是这样想的呀……”特别是在最初工作的几年,我常常有这样的瞬间领悟。

原来老师也会爱,也会痛,也有困惑、胆怯、挣扎的时候,因为要全力地扮演一个大人,所以不可以哭。我明白了曾经站在我面前的老师,也是一个人,这是过去作为学生的我,全然无觉的。

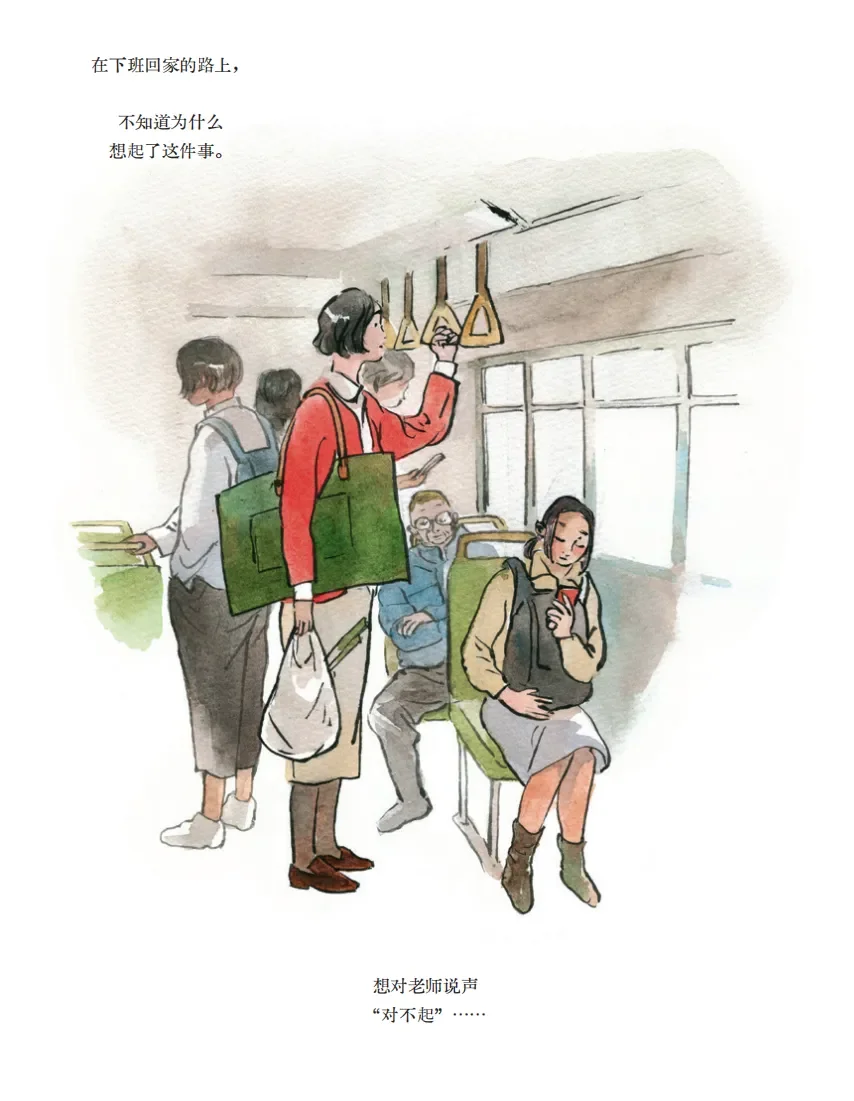

摘自《春晖》之《重要》

想要对老师说一句,对不起。

所以,这本书是写给老师的,也是写给曾经作为学生的每一个人的。想要令学生明白,老师是怎么想的;也希望老师们,可以真正地看见一个学生,不是作为角色,而是作为一个人。

在这个世界上,无论是师生,亲子,又或是因为各种角色、身份、地位的悬殊,人们之间有着多少孤独和隔绝,这又带来了多少的痛苦。希望能透过这本书,增进人与人彼此之间的了解……愿我们能放下角色,有意愿、并且有能力去看到彼此吧。

这本书描写了教师工作当中的许多爱与温情,然而也有失望、无奈乃至痛苦的时刻。作老师,只要是面对现实,大概就会永远有受挫的时候。因为做的是对人的工作,我们永远都会遇到阻抗,会面对不同于自己的发问,其中,也不乏对自己工作的质疑:

“什么是完美呢,如果做不到呢……”

对于总是无法避免会犯错的自己,要怎么原谅呢?其实,无论是对于学生还是自己,这个问题是一样的。

“不完美的东西,就不应该存在吗?”

当自己用尽全力给出的不被接受时,教师工作的意义是什么呢?如果对于别人来说重要的事,和自己相信的不一样呢?……而当自己给出了最珍贵的东西,却被扔在地上的时候,我们,还能选择去爱吗?

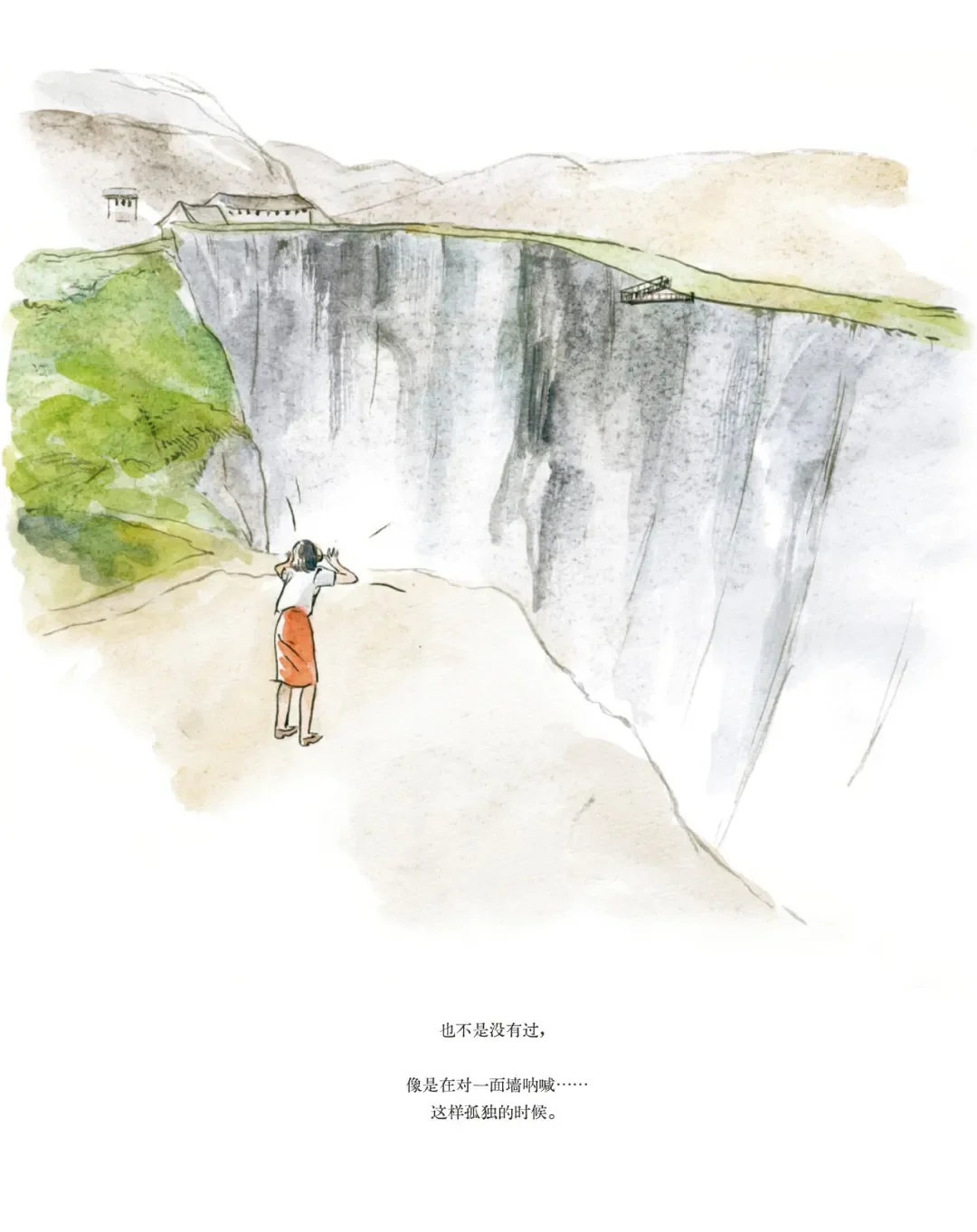

是的,有时候,做老师也是很孤独的。

然而,一次又一次地,书中年轻的女老师为自己找到了答案。是因为看到了比自己更需要被爱的,那些被遗忘了的、黑暗的角落。

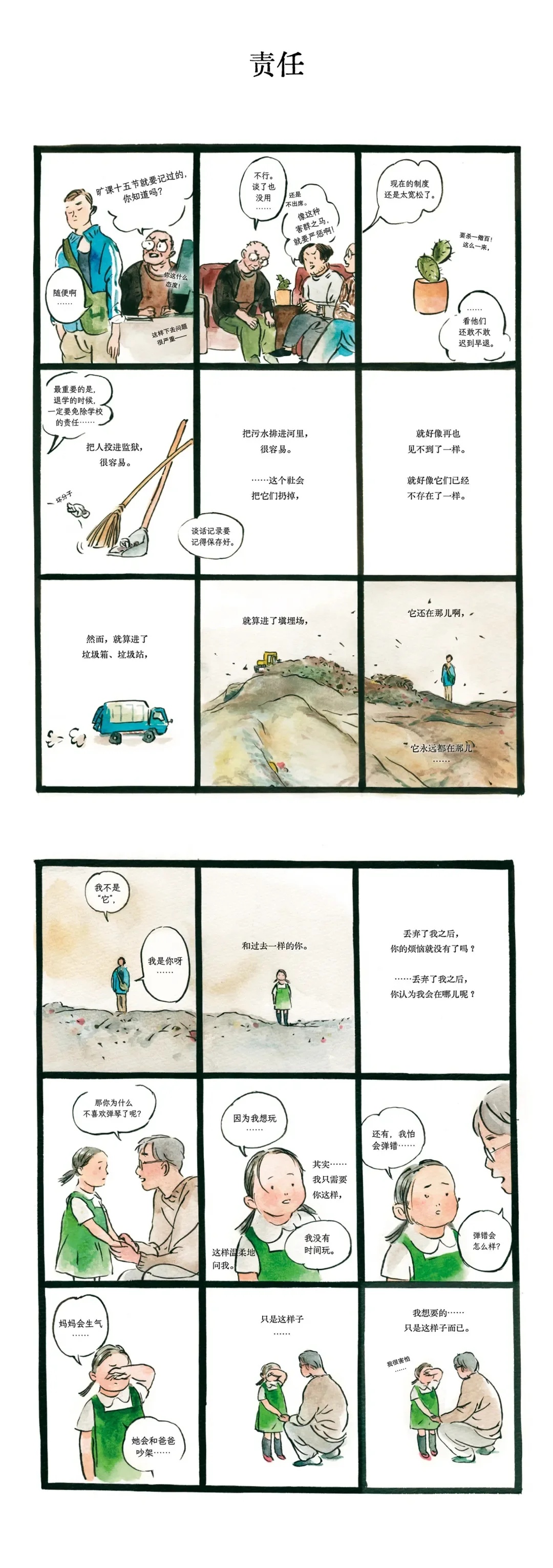

“这个世界把失败者丢弃了,扫进了垃圾堆,丢进了填埋场,好像他们就此消失了,再也看不见了一样。”

我们也是一样,掩埋了心中那个哭泣的孩子。很多时候,为了活下去而封闭了自己,变得麻木,同时也失去了热情。因为与心中所爱失去了连接,而不知道自己真正想要的是什么了。就这样被推波逐流,我们被一层一层的教育慢慢塑造成了一个“有用”的人……在格子间里奋力工作,有安稳的社会角色,却感觉不到快乐,我们忘记了为什么要做这份工作,忘记了自己为什么而工作。

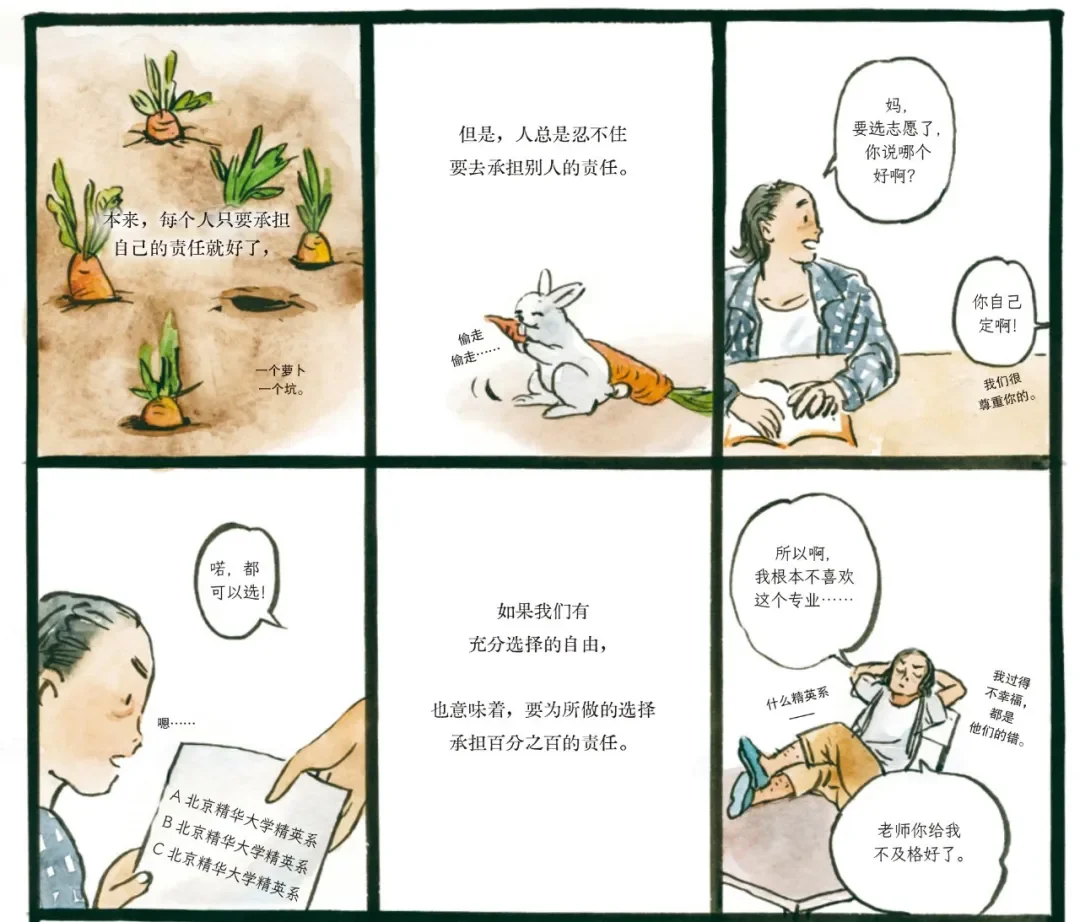

《春晖》之《责任 五》

看着年轻学生的脸,我常常觉得像照镜子般的,看到了自己——今日的你,便是昨日之我。因此,对于学生所犯的错误,怎么可能不原谅呢?

然而,我们常常做不到原谅。如果愿意望镜子里去看,就会看到:我们是如何对待孩子或是学生的,便是如何这样在对待自己的。我们凡事苛刻,要求他们不可以犯错,不能冒险,必须做对的事。《春晖》中想要揭示的,正是我们成为了一个什么样的大人,又是如何成为的,这当中那不被察觉的过程。

选自《春晖》之《责任 二》

想上什么大学,你自己选嘛!我们很尊重你的

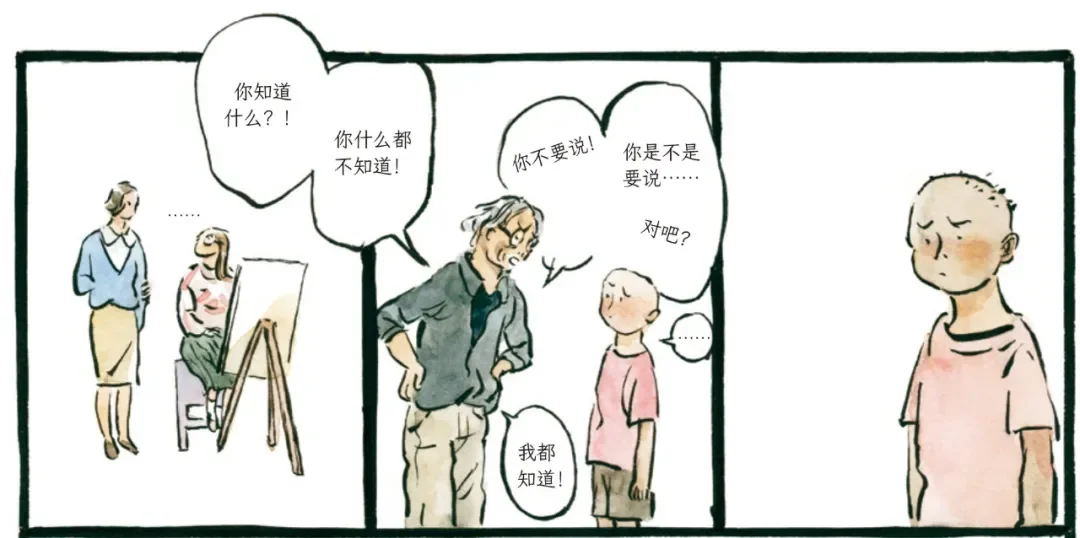

选自《春晖》之《心意》

你不要说!你是不是想说……对吧?我都知道!

纯真的孩子,映照出我们的脸,这些从家庭、学校中所经历的,学习到的,就像一层一层的灰尘,将真实的自我遮蔽。在不知不觉中,我们携带着许多的限制与恐惧,变得不假思索,然后,把它作为重要的遗产传递给下一代。

《春晖》之《样子》

这是《春晖》试图讲述的一些事。在幽微之中,这个塑造的过程是如此交叠复杂、千丝万缕……有中国家庭中特有的、抛弃自我责任的、被我们称之为“爱”的关系;有从小到大、无处不在的对于脱离主流的恐惧、掉队的焦虑;有中国特色的课堂氛围、师生关系;不属于我们的、从上一代继承而来的痛苦;即使受伤也不能发出声音的原因……这些看不见的部分包围着我们,作为生活在这样一个国家、文化、历史当中的我们,如同鱼儿对于水,无法名状,却又深受影响。这是透过这些短故事,想要有感而发的。而书中的女老师,对此提出了疑问,也做出了自己的一些思考和回答。

我们需要从生命的本身出发,去找到这份力量,找到自己的位置。不然,就连活下去这件事,都可能会感到异常困难。

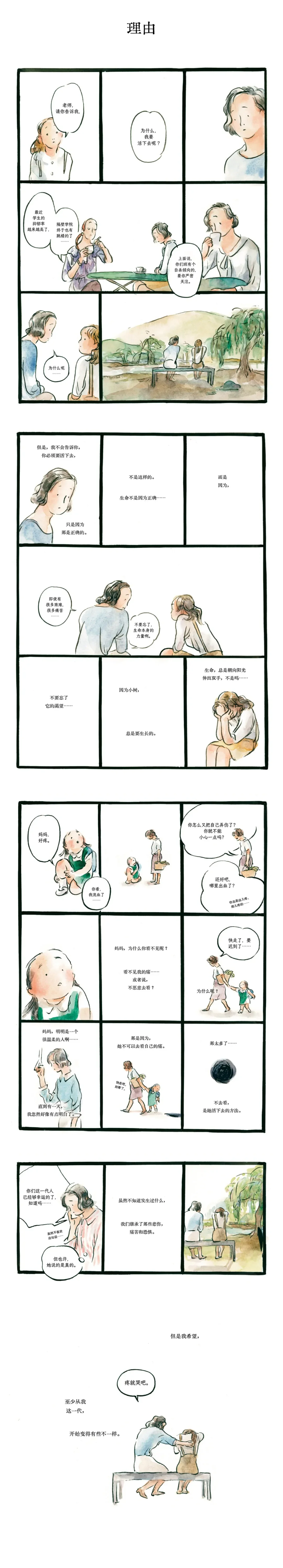

《春晖》之《理由》

老师,为什么我要活下去?

这是一段真实发生过的对话。在自己和年轻的人们的身上,我看到了继承自上一代的悲伤、恐惧和痛苦……面对如此之多、自己无法改变的事,作为教师的我们,可以做些什么呢?而老师自己,又能够多少程度的疗愈自己,为自己心中的疑惑找到答案?

在哭泣的学生背后的,是一双纤细的女性的手。“我希望,至少从我们这一代开始,变得有些不一样。”

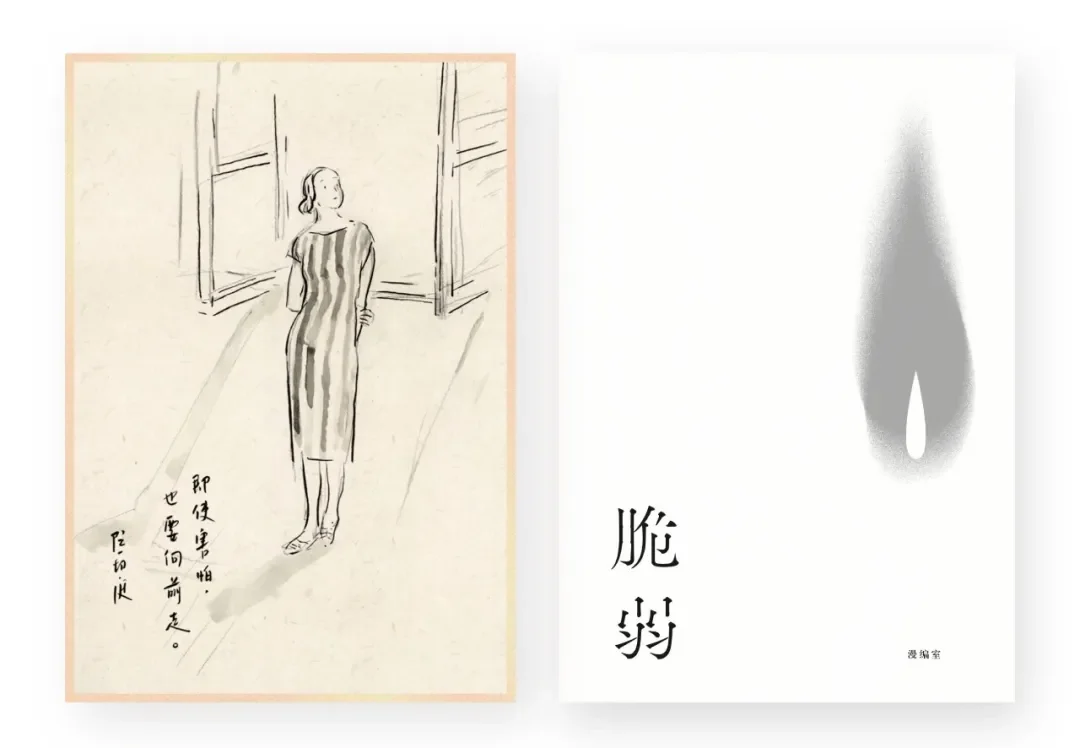

可以说,从某种角度来说,《春晖》是一本关于“弱”的书。即是关于弱者,也是一种一直笼罩着的“弱”的感觉——面对巨大的现实而产生的无力感。面对这些,书中的小春老师所采取的是一种主动的选择:无论现实如何一次次令她失望,她没有选择去关闭自己,伪装,或是成为权威以获得力量和掌控。她始终选择向世界敞开,让自己保持开放,而这也就意味着保持脆弱。

这样的一种态度和选择,是一种“弱”的力量。面对现实,我们也许无法改变,但可以从一己之力做起。《春晖》所讲的,是这样一种基于坦诚,接纳自己的“弱”而产生的力量。叶嘉莹先生曾解释何为弱德之美:“弱德并不是趴在那里挨打,它不是弱者,而是你去承受,坚持,同时还要有自己的一种操守。你要完成你自己,这样的品格才是弱德。”

身为老师,无论我们有多么不完美,又或是力有不逮,然而这样的一种承担,是我们可以去做的。这是一种主动的选择——选择去爱,而非恐惧。

“无论过去的我是多么孤单,但至少现在,在你需要的时候,我希望你知道,你不是一个人。”

——阮筠庭

二零二四年暮秋

关于这本书:

最终令我欣慰的是,这部作品得到了编辑全然的珍视和尊重……在漫编室、读库的同事们全心全意的努力下,春晖最终印刷的非常成功,其色彩的还原程度,即使是我这个对色彩如此挑剔敏感的画家,仍然感到……不可能再做得更好了。

编辑正在雅昌印厂对着原画一页一页的校色

这本书用了读库之前珍藏的日本上质纸,除了在色彩与质感上尽可能还原原稿外,纸张也是收藏级别的,不仅质感典雅,也利于长久保存。

书的开本大小和裸脊装帧,也是我们一再考量之后谨慎的选择,而在成书后让我久久松了一口气……这就是最好的选择。成书比一般的漫画书要大,画幅大到足以展现画面中的艺术性,而没有一点局促,同时又不至于过大过重,拿在手里有足够的舒适感。而当下欧洲设计界当中最风行的裸脊装订,高雅质朴,最重要的是可以完全平展地翻开每一页,令人舒心,也让画面的美感最大程度的传递到大家的手上。

柔美的护封,朴素而雅致

《春晖》的每一页都可以180度平摊,以展示震撼性的跨页

第一版的特别限量赠品:哑金烫边寄语卡,

和编辑铁雄给读者的一封信:《脆弱》

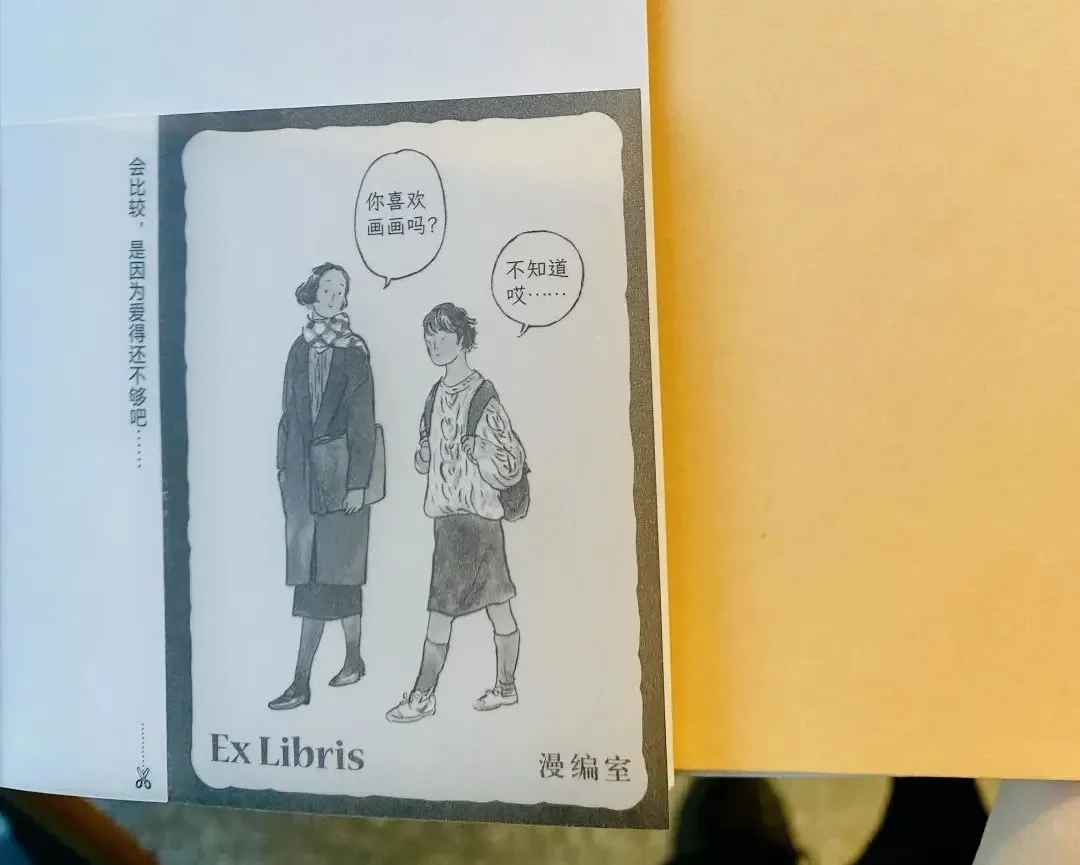

腰封的勒口,设计成可撕下的藏书票,是一个小小的心意

画是春晖和学生日常一幕

可以说,这是一本我见过的最柔和、细腻而精微的漫画书。它最终所呈现的,与它内在所承载的内容、背后的工作,是匹配的。希望这样的一本书可以社会对漫画的成见变得有所不同……原来漫画可以不只是娱乐,也可以是艺术,它可以承载对社会、对自身深刻的审视,也可以容纳丰厚的情感和内容。

拿到成书时,我有一种难以言传的感觉。忽然之间,十多年来一直盘旋在虚空当中、我的脑海里的故事与画面,就这样有了一具身体。年轻的小春老师脱离了我,而在这个物质世界中永远的存在了,如同多少次想象中的那样,被毫厘无差地印刷了出来,来到许许多多我未见过的朋友的手上,它将会为人们轻声地、再一次地讲述这些故事。

我感到,这是自己作为漫画家的前半生的一个句号,而它被如此善待了。真的是非常非常感谢,为这本书工作的每一位朋友。

也希望在这个冬天,

这本书能为你带来你力量